신사참배 거부운동과 굴복

1868년의 메이지 유신 이후 일본에서 천황(天皇)은 신으로 인식되었다. 1889년의 “대일본제국헌법”을 보면 천황은 신성한 불가침의 존재이며 만세일계(萬世一系, 영원히 이어지는 핏줄)의 통치자로 명시되어 있었다. 이 현인신(現人神, 인간의 모습으로 세상에 나타난 신)인 천황을 정점으로 조직화된 지배체제와 이념을 천황제 이데올로기라고 부른다. 그리고 이 천황제 이데올로기를 상징하는 의례가 신사참배였다.

신사참배 강요는 1910년대부터 있어왔다. 1910년대에는 주로 공립학교 학생에게 신사참배를 강요하다 1920년대 들어오면서 사립학교까지 범위를 넓혔다. 이때 국내의 언론과 기독교계 사립학교들이 강력히 반발하자 사립학교의 신사참배는 강요하지 않았다. 하지만 1930년대에 들어 일제가 대륙침략을 재개하면서 분위기가 달라졌다. 전쟁을 다시 시작한 일제 입장에서는 본국과 식민지 사이에 강력한 통일성이 필요해졌기 때문이다.

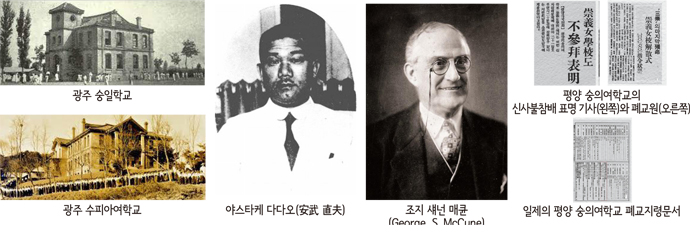

사립학교에 대한 신사참배 강요는 즉각적인 반응을 일으켰다. 1932년 1월 미국 남장로회가 운영하던 광주의 숭일학교와 수피아여학교가 신사참배나 예식에 참여하기를 거부했고, 9월에는 평양에서 숭실전문학교를 비롯한 10개의 기독교계 학교가 일본 신도식으로 치러지는 ‘만주사변 1주년 기념 전몰자 위령제’에 불참하여 문제가 되었다. 기독교계 학교들의 저항은 계속 이어졌다. 이는 천황을 신으로 받드는 천황제 이데올로기를 학생들에게 주입하는 것을 기독교의 양심이 허락할 수 없었기 때문이었다.

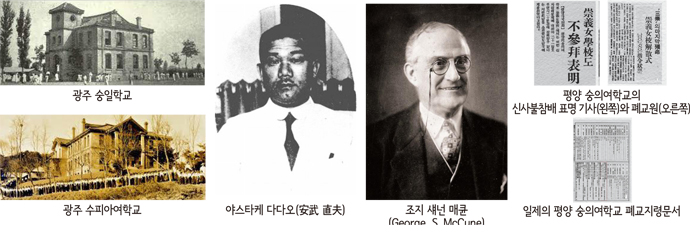

1935년부터 일제는 천황제 이데올로기의 주입을 더욱 강력하게 추진하면서 기독교계 학교들이 신사참배를 하도록 만들기 위해서는 학교장들을 굴복시켜야 한다고 생각했다. 11월 평안남도지사 야스타케 다다오(安武直夫)는 지역의 초등학교장 회의를 소집하고 회의를 마치면서 평양신사를 참배하게 하였는데 기독교인 학교장들이 빠져나가 참배하지 않았다. 이에 야스타케는 중등학교장 회의를 소집하고 참석자들에게 회의를 시작하기 전에 먼저 평양신사에 참배할 것을 강요했다. 당연히 기독교 학교장들은 교리상 따를 수 없다고 거절하였다.

이 사건을 계기로 일제는 기독교계 학교의 신사참배 거부를 엄격하게 처리하기로 결정했다. 이전에는 경고와 설득을 방침으로 삼았으나 이제는 서면으로 신사참배 여부를 제출하게 하고 그 내용에 따라 학교장 파면과 폐교도 불사하기로 한 것이다. 미국 북장로회 소속의 숭실학교 교장 매큔(George S. McCune)과 숭의여학교 교장 대리 스눅(V. L. Snook)은 서면을 통해 기독교의 교리와 양심상 자신들 뿐 아니라 학생에게도 참배를 시킬 수 없다고 답했다. 매큔과 스눅은 1936년 1월 학교장직에서 파면되었다.

상황은 더욱 악화되어 1937년 남장로회 소속의 학교들이 폐교를 당하는 일이 발생했다. 광주의 수피아여학교와 숭일학교, 목포의 정명여학교와 영흥학교가 신사참배를 거부하고, 일부 학생들이 신사참배를 하자 학교에 돌아오는 것을 막았기 때문이었다. 미국 북장로회와 남장로회는 더 이상 본래의 선교목적대로 학교를 운영할 수 없다는 사실을 깨달았다. 두 장로회는 교육선교 철수를 결정하고 학교 폐교 수순을 밟았다. 북장로회의 학교들은 폐교를 안타까워한 한국인들에게 인계되기도 하였고 남장로회의 학교들은 그대로 문을 닫았다. 1933년을 기준으로 장로회 선교회가 운영하던 사립학교는 총 35개교였지만 1938년에는 13개로 줄어들었으며 선교사들이 모두 철수하게 되는 1940년에는 모든 학교가 문을 닫거나 이관되었다.

이러한 사실은 기독교인에게 위기감을 느끼게 하였다. 평양의 박관준 장로는 1937년 숭실과 숭의학교가 폐교 위기에 몰려있다는 기사를 읽고 신사참배 반대운동에 투신했다. 그는 조선 총독에게 지속적으로 신사참배 강요의 부당성을 경고하는 편지와 청원서를 보내다 여러 차례 구금을 당했다. 그는 신사참배 문제로 보성중학교 교사를 그만둔 안이숙과 함께 1939년 아예 일본으로 건너가 신사참배반대운동을 펼쳤다. 그리고 3월 24일 일본 중의원 회의장에 들어가 신사참배 강요 중단 건의서를 단상에 던지며 ‘하나님의 사명이다’라고 외쳤다. 귀국 후에도 신사참배반대운동을 계속하던 그는 일제에 검속되어 옥사하였다.

신사참배반대운동은 전국적으로 일어났다. 평남의 주기철, 평북의 이기선, 경남의 한상동과 주남선, 전남의 손양원, 함남의 이계실, 만주의 박의흠 등 중심인물도 전국과 해외에까지 퍼져있었다. 신사참배반대운동으로 2,000명이 넘는 사람이 투옥되고 200여 개의 교회가 폐쇄되었고 순교에 이른 이도 50여 명에 이르렀다. 상황이 이렇다보니 조선총독부의 입장에서 한국인들의 황국신민화 정책의 가장 큰 걸림돌은 기독교였다. 1938년의 총독부 경무국의 자체 보고서는 기독교를 매우 경계하고 있다.

“예수교도는 시국에 대해 매우 냉담한 태도를 가지고 있다. 이들은 신사참배를 비롯한 일련의 국가 행사에 참가하는 것 자체가 그리스도의 계명에 어긋난다고 하여 이를 기꺼워하지 않는다. 이들은 또 예수를 만왕의 왕으로 내세워 불경죄 혐의로 처벌되는 경우, 또는 그릇된 평화관에 사로잡혀 반전(反戰) 언사를 함부로 하는 등의 사안이 곳에 따라 발생하여 후방 국민의 정신적 결속을 문란케 하는 사태를 야기하였다.”

한국의 기독교인들이 신사참배를 거부하고, 예수님만을 세상의 왕으로 생각하고, 전쟁을 반대한다는 것이다. 일제는 기독교에 대한 특단의 조치가 필요하다고 여겼고 1938년 2월에 “기독교에 대한 지도대책”을 수립하며 더욱 강하게 압박해 이제는 교회에도 신사참배를 강요하였다. 결국 1938년 9월 장로회총회가 신사참배를 공식적으로 결의하면서 한국에 있는 대부분의 교파가 일제의 강압에 굴복하였다. 신사참배를 끝까지 거부한 것은 1944년 교단이 아예 폐쇄된 동아기독교(현 기독교한국침례회)가 유일했다.