조선적 기독교 운동과 기독교대한복음교회

1910년대부터 반서구, 반선교사 경향을 보이며 독립적인 한국교회를 세우려는 사람들이 있었다. 이런 이들의 활동을 ‘조선적 기독교 운동’이라고 통칭한다. 1910년대에는 최중진과 김장호 같은 이들이 기성교회와 갈등을 빚었다. 최중진은 정읍, 태인 등 전라북도 지역에서 목회하던 장로회 목사였다. 그는 선교사들이 너무 많은 실권을 장악하고 있다는 것에 불만을 품고 5개 항목으로 된 교회 개선을 요구하였다가 “교회를 어지럽히는 일”로 정죄를 받자 1910년 1월에 “대한예수교 자유회” 일명 자유교회를 설립하면서 교단을 탈퇴하였다.

김장호 역시 장로회 목사였는데 오병이어의 기적을 군중이 도시락을 싸온 것으로, 홍해의 기적을 갈대밭 사이를 건넌 것으로 해석한 것이 문제가 되어 1916년 6개월 휴직의 징계를 받았다. 그러나 김장호는 징계를 거부하고 목회를 계속하였고, 지속적으로 노회와 갈등을 일으키다 결국 목사직을 박탈당했다. 김장호는 1923년 자신의 처벌에 불복하면서 탈퇴를 선언하고 ‘조선기독교회’를 창립하였다. 이들은 비록 선교사와 갈등을 빚고 독자적인 교단을 설립하였지만 조선적 기독교를 깊이 고민한 것은 아니었다. 최중진은 지역 선교사들과 개인적인 갈등을 빚다 독자노선을 걸은 것이고 김장호는 자신의 자유주의 신학적 경향이 이단성이 있다는 이유로 노회와 총회의 징계를 받자 이에 불복하고 이탈한 것이다.

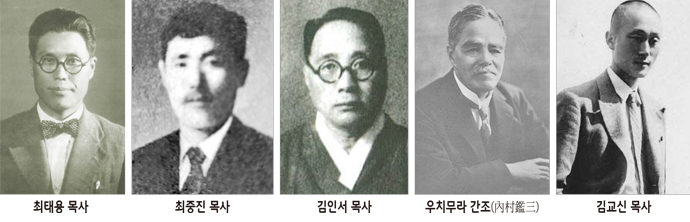

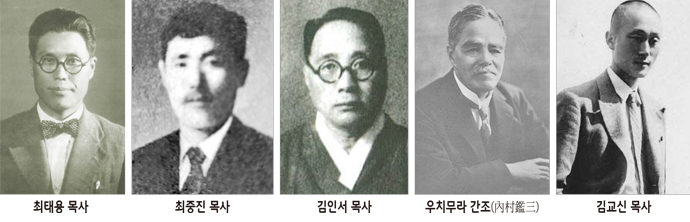

조선적 기독교 운동이 활발하게 전개되는 것은 1920년대 중반부터이다. 이 시기의 조선적 기독교 운동이 가지는 특징은 조선적인 신학을 고민하면서 서구교회로부터의 독립을 추구했다는 것이다. 이 시기 조선적 기독교 운동을 대표하는 인물은 김인서, 이용도, 최태용, 김교신이라 할 수 있는데 이들 모두 생각의 차이가 있었다. 이 중 김인서는 장로회 장로로서의 정체성이 매우 강했기 때문에 조선적 신학을 추구하되 기성 교회 안에서의 부흥을 추구하였다. 반면 나머지 세 명은 교회의 개혁을 추구하면서 각각 기성 교회와는 구별되는 공동체를 설립하였다. 이용도의 예수교회, 최태용의 복음교회, 김교신의 무교회주의 공동체가 그것이다. 이 중 한국에서 자생적으로 발생한 교단으로 명맥을 이어가고 있는 것은 최태용의 복음교회이다.

최태용과 김교신은 일본에서 유학하면서 무교회주의자 우치무라 간조(內村鑑三)의 강한 영향을 받았다. 우치무라는 일본에는 일본인의 교회가 필요하다고 강조하였다. 우치무라의 “두 개의 J(Japan, Jesus)”는 지극히 애국적이었던 그의 사상을 단적으로 표현한 것이었다. 최태용과 김교신은 조선인은 조선인의 교회를 세워야 한다는 결론에 이르렀고 선교사로부터 독립해야 한다는 문제의식을 갖게 되었다.

이후 최태용은 무교회주의를 자기의 것으로 소화한 ‘비교회주의’를 주창하면서 자신만의 신학을 구현하려고 애썼다. 최태용이 생각하는 신앙은 “그리스도를 나의 안에 살게 하는 것이요, 근본 생명과의 끊임없는 교통”이었다. 그는 신앙에는 생명이 있어서 하나님의 영과의 교통을 통해 성장해 나간다고 생각하였다. 최태용은 조선의 기독교에는 이런 신앙이 없는 것이 근본적인 문제라고 보았고 “서양인의 죽은 교리”에는 조선인 자신의 경험에서 비롯한 진리와 생명이 없다고 지적했다. 그리고 대안으로 ‘영적 기독교’론을 주장하였다. 영적 기독교란 육인 나를 부인하고 영인 그리스도가 내 안에 사는 것을 의미한다.

최태용은 처음에는 무교회주의에 입각한 독립 문서선교를 염두에 두었지만 이내 한계를 절감하고 무교회주의를 포기하였다. 최소한의 제도는 필요하다는 생각을 갖게 된 그는 오히려 교회의 중요성을 강조하는 교회론자가 되었다. 그리고 본인의 신학 중 전통적인 기독교 교리에 심각하게 배치되는 것은 철회하였다. 일본에서부터 함께 우치무라의 영향을 받아왔던 김교신은 이런 최태용의 변신을 어이없어 하며 ‘알루미늄 냄비’ 같은 사람이라고 비판했다.

최태용은 1935년 서구교회로부터 제도적?경제적?신학적으로 독립된 조선적 기독교 교단으로 ‘기독교조선복음교회’를 창립하였다. 그리고 ‘우리의 표어’를 발표하여 복음교회의 지향을 밝혔다. “신앙은 복음적이고 생명적이어라. 신학은 충분히 학문적이어라. 교회는 조선인 자신의 교회이어라.” 복음의 열정이 살아있는 생명력 넘치는 신앙, 기독교 진리를 보다 명확하게 알 수 있는 학문적 노력 사이에 균형을 추구하면서 한국인의 교회를 만들겠다는 포부를 밝힌 것이다.

그러나 서양 선교사로부터의 독립은 그만큼 친일로 경도될 위험성을 내포하는 것이었다. 최태용은 1942년 10월 '동광지광'에 쓴 글에서 “조선을 일본에 넘긴 것은 신이다. 그러므로 우리는 신을 섬기듯 일본 국가를 섬겨야 한다고 나는 생각한다”고 말하는 등의 친일행위를 하였다. 이런 최태용의 행보는 2006년 기독교대한복음교회 총회가 교단 창립 70주년을 맞이하여 발표한 “고백문”에 교단의 죄책으로 포함되었다. 한국의 기독교 중 신사참배를 넘어 친일행위 전체를 죄책으로 고백한 것은 복음교회가 처음이었다.

복음교회는 이 고백문에서 “우리는 더 이상 어떤 내용도 숨길 것이 없습니다”라고 밝힐 정도로 역사 속의 죄책을 솔직하게 고백하며 “하나님의 위엄하신 역사 안에 거하고 발전적인 미래를 선도하는 교회의 사명이 우리에게 있음을 다시금 각오”했다. 현재 복음교회는 약 50여 개의 교회가 소속된 작은 교단이지만 적극적인 사회 선교활동을 펼치는 교회로서 그리스도 안의 형제 교회로 자리매김하고 있다