금주 금연과 기독교

오늘날에도 이어지는 한국기독교의 특징 중 하나는 금주와 금연을 강조하는 것이다. 각 나라와 문화에 따라 술과 담배는 금지되기도 허용되기도 하는데 한국의 경우 초기 선교사들의 신앙적 성향과 구한말과 일제강점기의 사회문화적 폐단이 겹쳐 매우 강력하게 금지되었다. 오늘에 이르러서는 술 한 잔, 담배 한 모금 한다고 하여 구원을 받지 못한다고까지는 생각하지 않지만 선교 초기에 술과 담배는 구원과 직결되는 매우 심각한 죄로 이해되었다.

초기 선교사들의 견문록과 여행기를 보면 한국의 문화적 특성 중 하나로 지나친 음주 습관이 자주 거론된다. 기퍼드(G. W. Gifford) 선교사는 ‘길거리에서 술에 취해 서로 상투를 잡아당기며 싸우는 모습을 흔히 볼 수 있는데 조선인들은 아편을 피우는 것을 제외하고 가능한 모든 악습을 가지고 있다’고 말했다. 알렌(H. G. Allen) 선교사 역시 특히 ‘평양의 사람들은 소주를 많이 살 수 있을 만큼 돈을 충분히 버는 것이 유일한 인생의 목표’라고 말하며 평양에 애주가가 많은 점을 우려했다. 1900년 8월 영국인 피살사건이 발생했을 때 술이 원인이라고 생각한 알렌은 평양을 금주 또는 소주 판매금지 구역으로 선정하려고 시도하기도 했다.

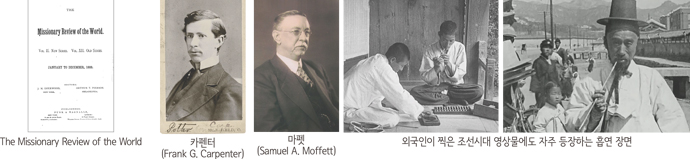

알렌은 중국 선교사로 활동하던 시절 아편의 폐해를 직접 보았기 때문에 조선에 아편의 저주가 퍼지지 않은 것이 다행이라고 하였지만 중국의 아편에 필적하는 것이 조선의 담배라고 보았다. 선교사는 아니지만 여행가와 지리학자로 세계를 돌아다니며 다양한 글을 남긴 카펜터(Frank G. Carpenter)는 1889년 선교잡지 The Missionary Review of the World에 기고한 글에서 한국인은 세계에서 가장 게으른 흡연자로 담배 연기를 뱉을 때도 담뱃대는 그대로 입에 붙인 채 연기만 내뿜는다며 ‘이보다 더 바보스럽고 게으른 동작을 본 적이 없다’고 혀를 내둘렀다.

이는 초기 내한 선교사들에게는 참기 어려운 문제였다. 미북장로회 해외선교부 총무였던 브라운(Arthur J. Brown)은 선교 시작부터 약 25년간 내한한 선교사의 공통적인 특징이 청교도형 신앙이라고 보았다. 이들은 엄격하게 안식일을 지켰고, 춤, 담배, 카드놀이 등을 죄로 여겼다. 엄격한 윤리관을 가졌던 이들은 음주와 흡연을 타락과 무절제, 게으름의 상징으로 여겼고 이를 개혁하는 것을 선교사로서의 사명으로 이해했다.

1893년 마펫(Samuel A. Moffett) 선교사는 엄격한 세례의 조건을 제시했다. 제사 금지, 축첩?음주?거짓말?잡기?간음 등의 악습 전폐, 주일성수, 효도, 가정 내 여성의 대우 개선, 근면한 노동이 그것이었다. 그리고 이러한 것들을 신자의 규범으로서 준수할 것을 공개적으로 서약해야 세례를 받을 수 있도록 했다. 매우 뚜렷한 삶의 변화가 있어야 비로소 기독교인이 될 수 있다는 이야기였으며 금주와 금연은 당연히 삶의 변화 중 핵심요소로 지목되었다. 감리교 역시 1903년 벙커(Dalziel A. Bunker)의 보고서 “절제와 사회개혁”에서 술과 담배를 만들거나 팔거나 이용하는 것을 모두 철저히 금지하였다. 시간이 지나면서 한국인 신자들도 금주와 금연을 당연한 것이자 신자로서 구별된 삶의 일부로 받아들였다.

따라서 금주와 금연은 신자가 되는 필수요소가 되었다. 새문안교회의 초기 세례문답을 보면 술을 먹거나 술장사 하는 이는 세례를 받을 수 없었다. 또 일단 교인이 되었더라도 이와 관련된 문제가 생기면 치리를 받았다. 실수로 음주하거나 잘못을 뉘우치면 당회에서 권면하거나 기도를 해주었지만 문제가 반복되면 엄하게 처벌을 받았다. 새문안교회는 음주가 첫째, 하나님께 범죄하는 일, 둘째, 교회법을 어기는 일, 셋째, 가족에게 광언지설(狂言至設, 미친 소리를 지껄인다)하는 일, 넷째, 자기 몸을 망하게 하는 일로 보았다. 심지어 장로회 총회는 1924년 누룩 장사까지도 치리하기로 결정하기도 했다.

술과 담배는 종교적으로는 하나님의 성전인 인간의 몸을 더럽혀서는 안 된다는 논리로 금지되었지만 실제로는 당시 조선사회의 개혁과 직결되는 문제로 이해되었다. 선교사는 물론 한국인 신자들 역시 술과 담배는 문명개화와 경제적 발전에 해가 될 뿐 아니라 전인적으로 건강한 국민이 필요한 근대국가 수립에도 방해가 된다고 보았다. 한국인 신자들은 금주금연으로 축적된 경제적 이익을 바탕으로 부강한 나라를 만들자는 생각을 계속 발전시켜 나갔다. 개인의 개조, 사회의 정화 및 발전이 절제된 삶을 통해 이루어질 수 있다는 기독교인들의 아이디어는 사회적으로도 확산되어 1920년대에 이르면 전국적인 절제운동으로 발전하였다.