반기독교 운동

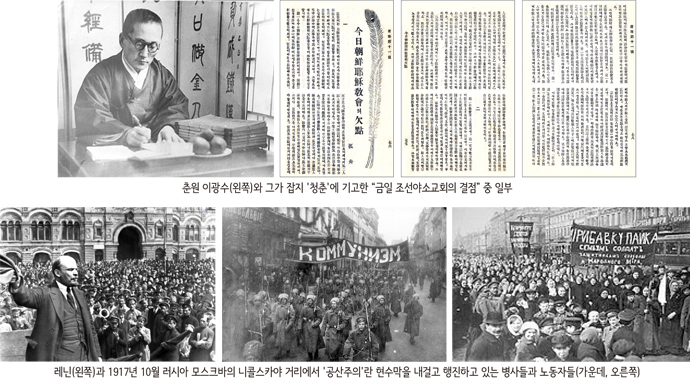

종교개혁 400주년을 맞이했던 1917년에 아이러니하게도 국내에서 기독교에 대한 비판이 대두되었다. 당대 최고의 지성으로 불리던 춘원 이광수가 11월 잡지 ?청춘?에 “금일 조선야소교회의 결점”이라는 글을 게재한 것이 그 시작이었다. 그는 이 글에서 한국교회가 계급적이고 교회지상주의에 빠져있으며, 교역자가 무식하고, 미신적이라고 비판했다. 교역자의 지적 수준이 떨어진다는 그의 지적은 교회 내에서도 공감을 얻었다. 감리회의 기관지였던 ?신학세계?는 1916년 “금일 조선교회는 학식 상 어느 정도에 서 있는가”라는 글을 실으며 교역자의 신학적 수준에 대하여 날카롭게 비판하였다. 장로회의 ?신학지남?도 1918년 “목사의 사상적 생활”이라는 글에서 목사가 이웃에게 수치를 당하지 않으려면 정진해야 하며, 세계 장로회 목사가 유식하다는 명예를 가지고 있는데 이 명예를 지키기 위해서라도 장로회가 솔선수범하여 공부하자는 제안을 목회자들에게 하였다. 이런 사실들은 1910년대 중반에 이미 한국교회가 가지고 있던 근대화의 선두주자라는 위상이 흔들리고 있었던 것을 의미한다.

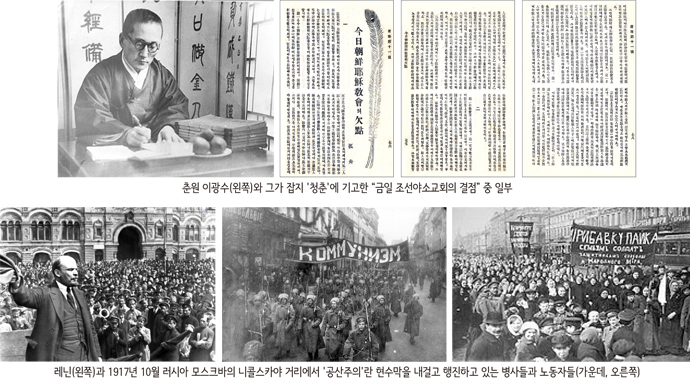

여기에 1917년 러시아혁명이 성공한 이후 전 세계에 급속하게 확산된 사회주의가 3.1운동 이후 한국에도 들어오며 근대화의 새로운 축으로 부상하기 시작한 것도 큰 영향을 미쳤다. ‘계급해방’과 ‘민족해방’이란 슬로건을 앞세운 사회주의는 당시 한국의 청년층의 열렬한 호응을 받았다. 그동안 교육과 의료 등 다양한 분야에서 선도적인 역할을 해오며 민족을 이끌어가던 기독교에 강력한 대항세력이 생긴 것이다. 사회주의자들은 기독교가 제국주의와 자본주의의 앞잡이라고 비판하면서 배척하기 시작했다. 세계 도처에서 진행되던 사회주의와 기독교의 싸움이 한국에서도 시작된 것이다.

1923년 사회주의자들은 청년당대회를 열고 민족주의 진영을 비판하면서 유물론에 입각한 반종교 강령을 채택했고 1925년에는 반종교의 대상으로 기독교를 지목하였다. 같은 해 10월 사회주의자들이 기독교의 조선주일학교대회를 방해하기 위해 야심차게 기획한 ‘반기독교대회’와 ‘반기독교강연회’가 일제에 의해 금지되자 사회주의자들은 이것이 기독교가 일제와 밀착된 근거이며 기독교는 ‘제국주의’를 옹호하는 종교라고 악선전하였다. 조선주일학교대회가 일제와 마찰 없이 진행된 것이 사회주의자들의 선전에 좋은 먹잇감이 되고 만 것이었다. 1926년 1월 사회주의자들은 그해 크리스마스를 ‘반기독데이’로 지정하고 공세를 높여갔다. 여러 지역에서 반기독교 운동의 행사들이 치러졌고 그 과정에서 사회주의자와 기독교인 사이에 물리적인 충돌도 생겨났다. 이런 흐름은 사회주의자들이 기독교 민족운동가들과 민족협동전선을 추구하게 되는 1926년 중반까지 이어졌다. 이를 1차 반기독교 운동이라 한다.

한국교회는 반기독교 운동에 큰 타격을 받았다. 1926년에서 27년 사이 장로회와 감리회에서만 38,000여 명이 교회를 떠났다. 비율로 따지면 1년에 17% 이상이 줄어든 수치다. 교인이 급감하면서 한국교회는 재정적 위기를 경험하였고 문을 닫는 교회까지 생겼다. 가장 뼈아픈 것은 청년층의 이탈이었다. 1928년 4월 4일자 ?기독신보?에는 “열렬히 반기독교운동하는 사회주의자들은 거의 모두 교회에서 자란 청년들”이라는 기사가 실릴 정도로 기독청년들의 사회주의 합류는 뼈아프고 고통스러운 일이었다. 당연히 교회의 충격은 컸다.

하지만 새로운 세상을 꿈꾸던 청년들이 교회에서 사회주의로 자신의 거처를 옮겼다는 것은 그만큼 교회의 청년 신앙교육이 부실했음을 의미했고 동시에 젊은층들이 교회에 실망했음을 의미하는 일이기도 했다. 실제로 3.1운동 이후 한국교회는 일정 부분 사회문제에 무관심해지는 경향을 보였다. 3.1운동으로 인한 수난의 경험이 워낙 컸던 데다, 선교사를 비롯한 일부 교회 지도층이 교회 유지와 전도사업의 안정성을 위해 일제에 협조적인 태도를 취했기 때문이었다. 교회가 아픈 이웃과 세상을 돌보는 일을 멈추는 순간 청년들은 교회에 희망을 잃고 떠난다. 그러나 반기독교 운동은 교회를 갱신하는 동력이 되기도 했다. 근본적으로는 복음의 본질에 대한 교육을 강화하는 계기가 되었고 주춤거리던 암울한 민족 역사 내에서의 소명을 재발견하고 가다듬는 갱신으로 이어졌다. 위기는 교회가 다시 순수성을 회복하고 고난 중이던 백성들과 사회를 향한 관심을 회복하는 중요한 동기였다. 1920년대 후반 시작된 기독교 농촌운동이 교회가 이 위기를 돌파하기 위해 시작한 새로운 선교 방식이었다. 외부의 공격은 우리가 그것을 받아들이는 방식에 따라 우리를 파괴하기도, 우리를 북돋우기도 한다. 지금도 이어지는 우리 사회 안의 반기독교 움직임들을 우리가 어떻게 해석하고 대응하는가에 따라 이 현상들은 우리에게 약이 되기도 하고 독이 되기도 한다.