절제운동

선교 초기부터 금주와 금연, 축첩이 엄격하게 금지된 것에서 알 수 있듯이 한국교회는 개인의 절제와 경건을 중요한 덕목으로 가르쳐왔다. 과거의 폐습과의 단절은 세례교인이 되기 위한 필수적인 과정으로 받아들여질 정도였다. 한국교회는 일제의 식민지배가 공식화된 강제병합(1910년) 이후 개인적 경건과 절제를 민족적, 경제적 차원의 개념으로 발전시켜 오다가 1920년대 중반부터 30년대 중반 전국적인 규모의 사회운동을 이끌어냈다. 이를 절제운동이라 한다.

금주, 금연, 아편 금지, 공창 폐지, 생활개선 등으로 대표되는 절제운동의 목표는 얼핏 보기에는 선교 초기 선교사들의 경건한 생활 강조와 크게 다르지 않아 보인다. 그러나 절제운동의 배경에는 일제가 조직적으로 한국에 유포한 술과 담배, 국가가 운영하는 공창제도, 아편의 확산 등으로 한국인의 정신과 육체가 피폐해져가고 향락적 생활로 인해 경제상황이 악화되고 있었던 암울한 시대상이 있었다.

1910년 감리회와 구세군이 교단 차원에서 금주금연운동을 추진한 것을 시작으로 장로회도 1912년부터 평양, 황주 등 각지에 계연회(戒煙會, 담배를 경계하는 회)를 조직하고 전도인을 파견하였다. 미북감리회는 1920년대에 더욱 적극적으로 활동에 나섰다. 1922년 미북감리회 ‘금주위원회’는 미성년자 금주?금연 및 공창 폐지 청원운동을 조선총독부를 상대로 벌이면서 미국에 금주운동 전담 선교사 파송을 요청했다. 전담 선교사가 파송되지는 않았지만 1923년 미국의 절제운동 지도자 틴링(C. I. Tinling, 세계기독교절제회 총무)이 내한하여 전국 교회와 기독교학교에서 순회강연회를 개최하였다. 이런 교단들의 운동은 1932년 5월 장로회 중심의 ‘조선기독교절제회‘의 창립으로 이어졌다.

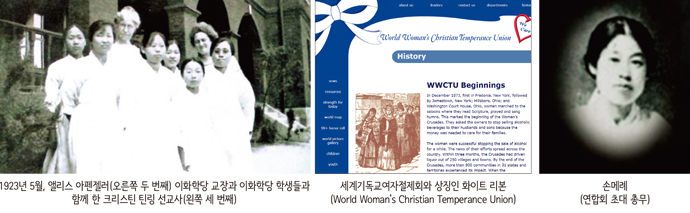

그러나 실제로 절제운동을 주도해 나간 것은 기독 여성들이었다. 틴링의 순회강연이 좋은 반응을 얻자 1923년 장로회와 감리회의 여선교사들이 ‘기독교여자금주회’를 만들었고 이듬해인 1924년 8월에는 한국 여성들이 초교파 여성연합운동기구인 ‘조선여자기독교절제회연합회(이하 연합회)’를 조직하였다. 절제회가 아닌 절제회연합회가 창설된 것은 여성 선교사들이 1911년에 세계기독교여자절제회의 한국 지부를 만들어 두었기 때문이었다.

세계여자기독교절제회의 원칙은 “어떤 종족이나 교파를 관계치 않고 전세계 여자를 단합하여 … 알콜, 아편 담배, 매음제도를 파괴하여 가정을 잘 보호하고 부인참정권을 얻으며 전쟁을 반대하는 운동”이었다. 세계의 절제운동은 가정보호, 여성참정권, 세계평화를 목적으로 하고 있었다. 반면 연합회의 창립취지는 다음과 같았다. “기독교정신을 바탕으로 한 절제운동을 중심으로 가정과 나라를 부유하게 하며, 모든 사회악과 퇴폐풍조를 일소하여 평화롭고 깨끗한 새 나라를 만들기 위함” 가정과 민족의 부강, 청정사회 건설이 그 목표였던 것이다. 가장 큰 차이는 여성참정권과 전쟁반대에 대한 언급이 없는 것으로 한국의 절제운동은 실제로도 여성참정권을 위한 활동이나 반전운동은 전무하였다.

한국 절제운동의 중심축은 금주운동이었다. 연합회는 종로에 금주선전판을 세워 음주로 인한 경제적 낭비를 질책했다.

“술을 사랑하는 친구들이여! 놀아나지 맙시다. 조선 안에서 1년간 소비되는 술값이 8천3백42만9천1백70원이외다. 우리 민족 한 사람의 생활비가 1년간 2백원이라고 가정하면 41만7천1백45인의 생활비가 됩니다. 이런 놀라운 사실을 우리는 그저 볼 수가 없습니다.

오늘날 우리가 부르짓는 생활난으로 인하여 해마다 고국을 떠나 외지에 유리방황하는 동포와 주림을 참지 못하여 자살하는 형제들을 다 합하여도 전민족의 5분의 1이 못됩니다.

그러나 1년간 소비되는 술값은 전민족 5분의 1의 생활비가 되고도 남습니다.m그러면 1년간만 술을 먹지 않는다 할지라도 능히 생활난에 빠진 형제를 50년간 구제할 수 있습니다. 그래도 술을 마시렵니까?”

절제가 선교 초기 개인적인 경건을 의미하던 것에서 이제는 민족의 활로를 찾는 사회경제적 대안으로 그 의미가 확장된 것을 확인할 수 있다. 연합회의 초대 총무 손메례는 ‘금주운동은 죽어가는 조선을 살리는 운동’이라고 주장했다.

이런 연합회의 절제운동은 “절제회를 조직하지 못하는 교회는 아예 교회 축에 들지 못한다”는 말이 나올 정도로 널리 확산되었다. 연합회는 창립 당시 규모는 지회 16개소, 회원 1,508명이었다. 4년 뒤인 1928년에는 지회 53개소에 회원 3,217명으로 지회 기준 3배 이상, 회원 기준 2배 가량 성장하였다. 1934년에는 지회가 다시 2배 이상 성장해 116개소에 이르렀고 회원은 3,530명이 되었다. 이후 북간도와 남만주 일대에도 지회가 창립되어 절제회 회원은 최대 6만 명을 헤아리기도 하였다.

그러나 빠르게 성장하던 절제운동은 1938년 이후 뚜렷한 활동을 보이지 못했다. 1938년 장로회 총회가 신사참배를 결의하는 등 교회가 일제의 압력에 완전히 굴복하게 되면서 한국교회에 암흑기가 찾아왔기 때문이다. 조선여자기독교절제회는 “일본기독교부인교풍회 조선분회”로 명칭을 바꾸고 일본에 종속되었고 지도자들은 친일의 길을 걸었다. 진짜 겨울의 시작이었다.